Hoy vi el cuerpo de un hombre muerto tirado en la calle. Tal vez no era ya un hombre, sino solo un cuerpo vacío; como un capullo abandonado. Estaba en el suelo, sentado con las manos por delante, recargado en un puesto de metal, con la ropa sucia y la piel reseca. El rostro caído, como si sólo estuviera durmiendo entre bolsas y montones de papel. Entre botellas y cajas de cartón. En medio de un olor a suciedad y podredumbre. Pero ya no se movía. Ya nunca iba a hacerlo.

No sé qué lo mató, si fue el frío, el hambre o la lluvia. Tal vez la soledad. Un hombre al que seguramente nadie va a recordar. Alguien que no merece siquiera que su nombre aparezca en esos periódicos que tantas noches lo cubrieron. Aún no llega la policía, pero ya las vecinas han colocado veladoras junto a sus pies. Aún no lo han cubierto.

Nadie se acerca a menos de un metro, tal vez sólo los niños que se cuelan hasta enfrente. La gente mira el cuerpo en silencio, con los brazos cruzados, como si estuvieran esperando que algo suceda. Miran y se alzan de hombros. Yo miro a los niños que ven tan lejana la muerte, que ni piensan en ella, que ni les interesa la inmortalidad. Ellos creen que jamás van a morir.

Es una costumbre colocar cruces metálicas en el sitio en que alguien murió, pero no creo que éste hombre vaya a tener una. ¿Quién sabe su nombre? ¿Acaso alguien lo ha visto antes? Nadie sabe más que el día de su muerte. No existen cruces con apodos. Tampoco hay nadie que quiera acordarse de él. En una semana estará en la fosa común, entre gente que a nadie le interesa tampoco recordar. Metido entre brazos y piernas de gente que no conoció. Estará entre sus iguales.

Tal vez descanse en paz.

sábado, 28 de junio de 2008

Inmortal

Publicado por

W.

en

19:45

0

comentarios

![]()

martes, 24 de junio de 2008

A 3 metros, tal vez menos

La valla de contención se mueve como una serpiente que corre a punto de atacar. Los jóvenes gritan el nombre del grupo y corean el trozo de una canción. El sudor en su rostro y en su cuerpo. Las luces. El salón con su techo alto y su aire acondicionado insuficiente. Al otro lado de la valla, junto a la línea de los hombres de seguridad, un tipo calvo y con los brazos tatuados me grita que empuje para que nadie del público pase. Veo el rostro de los compañeros, pongo mis manos en el metal, y empujo en dirección contraria a los jóvenes.

Los tumultos y los conciertos nunca han sido lo mío. El miércoles recibí un correo diciendo si no quería participar como miembro de seguridad en una tocada. El asunto comenzaba a las cuatro de la tarde del viernes, y yo normalmente ese día tengo que trabajar. A pesar de estar cerca, no podía. Era imposible. Además, esas cosas no me llaman la atención. Apreté el botón de borrar y lo olvidé.

El viernes, un cristiano se aventó a las líneas del metro. ¿Por qué tienen que hacerlo tan temprano? La estación en que normalmente tomo el tren estaba como un hervidero de insectos y nadie se movía. Miré el reloj y me di cuenta que no iba a llegar a tiempo al trabajo. Ni siquiera a llegar medianamente tarde. Más bien, no iba a llegar nunca. Decidí hacer una llamada y volver a casa.

Mirando la televisión, recordé la carta. No sé nada sobre ser un guardia de seguridad, ni tampoco sobre cómo catear a una persona o bajar a un loquito del escenario, pero... qué caray. ¿Qué es la vida sin retos? Tomé el teléfono, llamé a mi amigo y confirmé mi asistencia.

“Si sorprenden a un chavo en el baño haciendo cualquier cosa indebida, sea pintar las paredes o fumarse un churro, le dicen que lo van a remitir con las autoridades” nos dice el calvo jefe de seguridad. “Lo toman del brazo y de inmediato comenzará a decir; no mi jefe. No estábamos haciendo nada malo. ¿Cómo nos podemos arreglar? Y es entonces cuando pueden hacer un poco de dinero”.

“Si un chavo se sube al escenario, lo bajan a madrazos” Me reí cuando dijo eso. “En serio. Los tipos que se suben lo hacen porque están llenos de adrenalina. Si no le meten unos buenos putazos no se tranquilizan, y se pueden regresar a romperte la madre. Con un buen rodillazo en las costillas mientras lo tienen en el piso, basta”.

“Si ven a alguien muy chacal en la fila de revisión, lo hacen a un lado y lo revisan minuciosamente. Revisen el dobladillo del pantalón, los calcetines, por dentro de la hebilla del cinturón, en medio de las piernas. No dejen que pasen con gotas ni con botecitos de medicina, nunca sabes qué es lo que pueden traer. No los dejen pasar con rollos de papel ni con cinturones que lleven estoperoles”.

Fueron dos las verdaderas razones por las que fui al concierto. La primera es que me quedaba cerca. A cinco minutos caminando desde mi casa. Por muy tarde que terminara el evento, podía regresar pronto. Y la segunda fue que el grupo que iba a tocar es uno de mis tres grupos favoritos: Café Tacvba. El dinero que pagaban era lo de menos, una verdadera miseria sin importancia. Me impulsaba el deseo de quedarme a proteger el escenario. Mirarlos tocar desde así de cerca. Verlos actuar en vivo casi para mí solo. Con eso me iba a dar por bien servido. Cerquita.

Al estar empujando la valla, al mirar a todos esos jovencitos gritando y coreando una canción, haciendo vibrar el piso con sus brincos, pensé “¿Pero qué demonios estoy haciendo?”

Tantos cuerpos juntos, pegados unos contra otros, sin un solo espacio de separación. Sudorosos. Llenos de hormonas y de ganas de fiesta. Cuerpos jóvenes, con la piel firme y agradable olor. Jovencitas con ropas ligeras y ceñidas al cuerpo. Niñas que me miraban pidiendo que las dejara pasar, que me agarraban de la mano y me invitaban a tocarlas, que se me acercaban al oído y me ofrecían cualquier cosa por dejarlas acercarse al escenario. Nunca antes había estado tan cerca del diablo, no sabía que podía oler así de bien. Nunca antes estuve tan cerca. Maldita sea. Cómo deseé caer. Al final no lo hice. Dios me perdone.

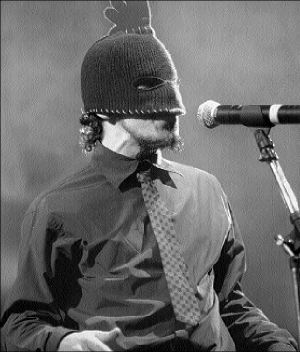

No tengo idea de la hora a la que comenzó el concierto. Tampoco sabía la hora en que terminaría, pero cuando me dijeron que me asignaban a las vallas del escenario, cerquita de los Tacvbos, ya nada más me importó. Las luces se apagaron, los gritos se hicieron más fuertes, y la música comenzó. Poco a poco el ánimo de la gente se fue tranquilizando, dejaron de empujar y comenzaron a cantar, a menearse de un lado a otro, con ritmo. Ahora todos estaban hechizados. Pude dejar de sostener la valla y darme la vuelta. Observarlos. Eran sólo tres metros los que me separaban de ellos, tal vez menos, y yo también comencé a cantar.

Muy cerca de mí, entre el público, una señora con su gorro de gallo canta. Llama la atención que tenga como setenta años. Una viejita. Alza la mano y hace la señal de rock and roll, canta, se ríe. Y los reporteros pronto comienzan a rodearla y a tomarle fotografías y video. La señora está feliz. Más adelante hasta sube al escenario a cantar con los Tacvbos.

También hay niños pequeños. Recuerdo especialmente a uno, como de cinco años, a quien subieron a una bocina a bailar. Brinca y mueve los brazos al ritmo de la música, se nota que es el más feliz del mundo.

Me tocó sacar jovencitas desmayadas y separar a peleoneros, recibir hielazos y varios empujones, pero en general todo estuvo tranquilo. Nada de tipos en pandilla ni gente verdaderamente problemática. Me sentí contento de no tener que utilizar mis habilidades ganadas después de tantos años jugando Street Fighter.

Al terminar el concierto desalojamos a los que se tiraban al suelo para descansar. Nosotros también estamos cansados, sedientos, pegostiosos. Pero quedarse hasta el final, y ser del cuerpo de seguridad, tiene sus privilegios.

Rubén, el vocalista de Café Tacvba, cena en su camerino. Como somos quienes lo cuidan, podemos pasar a saludarlo. Los demás se han ido. Nunca antes estuve en el Backstage, nunca antes había estado así de cerca de él. Lo saludamos, nos regala su autógrafo, y nos da las gracias. No lo puedo creer. Y lo mejor de todo es que hasta me pagaron por vivir todo esto. Me voy satisfecho.

Tal vez algún día lo vuelva a hacer.

Publicado por

W.

en

13:34

2

comentarios

![]()

lunes, 16 de junio de 2008

Alguien se rasura el sueño

Alguien se rasura el sueño con agua fría

Y los primeros autos ruedan como ratones sedados.

Estornudan las ventanas

Y alguien más se ha puesto a memorizar algoritmos.

Ascendente

La vida flota en el austero desayuno

Del hombre que construye la casa de quien lo ignora.

Mujeres limpias,

Con el cabello húmedo y la boca fresca

Saturan autobuses con el frutal aroma de sus rutinas.

Los diarios salen del horno

Y las panaderías nos informan que el hambre sigue viviendo entre nosotros.

Alguien toma una escoba nueva

Y barre los huesos del día anterior.

Vibran los cables

Y alguien más bosteza.

Un niño se hace hombre

Y aprende a besar las nalgas de su patrón.

Ruidos que se untan en los poros

Como un betún aislante.

Zapatos, corbatas, direcciones,

Reloj,

Plan maestro,

Beso de los buenos días.

Alguien se inclina masticando sus plegarias

Y las naves industriales continúan remando

Sin moverse.

Bailan las hojas

Y alguien más se ha puesto a correr entre los hombres

Que arrastran la vista y encienden la luz.

Texto: Aristidemo

Fotografías: W

Publicado por

W.

en

20:22

1 comentarios

![]()

lunes, 9 de junio de 2008

1979

¿Cómo he llegado a este lugar? ¿Cómo es que la gente se pone de pie y me mira y aplaude? ¿Cómo es que no puedo sentir el frío de la noche, ni el viento, ni escucharlos? Sólo miro en derredor y veo el rostro de las personas, sonríen y estiran las manos tratando de tocarme. Yo apenas me muevo. Es como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. Puedo ver el detalle de las personas que se acercan, el movimiento de las banderas, pero no sé qué es lo que está pasando. No los escucho, no los siento, no puedo tampoco sentir la ropa que está a un centímetro de mi. Este es un mundo en el que no puedo recordar haber entrado.

Cuando pequeño, lo único que me importaba era destacar. Luchaba todas las tardes con los cuadernos y los libros y las tareas. Deslizaba el lápiz y cuidaba las hojas. Hacía todo lo que por la mañana mi maestra había dejado. Después, estudiaba un poco más. Aprendía todo y de todas partes. Lo único eran los diplomas y las buenas calificaciones. Llegar a la universidad y sacar a mi madre de la pobreza. Esa era la meta, lo único en lo que tenía puesto los ojos. Pero algo en el camino se salió de control.

La primera vez que tuve un arma en las manos fue a los doce años. Me la dio un militar de boina roja. Era pesada y grande, completamente de metal cromado y con culata de madera. En ese momento me pareció el arma más hermosa del mundo. La levanté con ambas manos y apunté hacia la calle, a un perro que iba pasando. Bum. Jalé el gatillo, pero el arma no estaba cargada. Nadie le da un arma cargada a un niño. Desde que la tuve en las manos, desde que pude sentir el olor de la pólvora vieja y el metal, desde que pude deslizar los dedos por los contornos del arma, soñé con comprar también una pistola. Pude hacerlo hasta que tuve dieciocho años.

Practiqué mucho. Tanto o más que con las materias de la escuela. Mi pasatiempo era aprender sobre las pistolas. El revólver era mi favorito. Me gustaba porque era el más poderoso, el más preciso. El arma que utilizan los policías que liberan rehenes. Con un revólver sólo tienes seis oportunidades de acertar, así que no te puedes dar el lujo de hacerlo mal. Pasaba las tardes después de la escuela en el campo de tiro. Nadie podía hacerlo mejor que yo. Pero un día decidí que ya estaba bien de practicar. Necesitaba salir. Aplicar todo lo que había aprendido.

En la esquina de la casa de mi novia había un mini súper de esos que abren todo el día. Pequeñito, con unos cuantos muebles llenos de pastelillos y chicles, con los refrigeradores a punto de reventar con tantas latas de refrescos y cerveza. Por las noches sólo había un empleado al que le gustaba subirle el precio a todo, sólo para quedarse al final con las ganancias extras. Un estafador de poca monta que ni siquiera se atrevía a mirarte a los ojos y que a las tres de la mañana cerraba las puertas y se iba a dormir a la trastienda. Creo que su nombre era Miguel, o Martín, o algo así. Su nombre comenzaba con eme, sólo eso recuerdo. También recuerdo el gesto de su cara después de haber recibido el tiro que le voló la mitad de la cabeza.

Siempre me han gustado los vaqueros. Charles Bronson, Clint Eastwood, Henry Fonda. Me gusta el campo y los caballos, andar bajo el sol cubierto con un sombrero. Usar botas de piel de serpiente. Escuchar los casquillos percutidos al caer en el suelo.

Un día me di cuenta que no había hecho nada con mi vida. Nada más que estudiar y ser un buen hijo y ser un buen empleado en la compañía. Una persona de esas que respetan las leyes y que van a misa todos los domingos. Me di cuenta que era alguien como los millones de personas que viajan en el metro y que viven y mueren sin que nadie se haya dado cuenta de eso. Era uno más de esos que no importan. Peor que eso; una maldita hormiga más en el hormiguero. Quería cambiar mi vida, pero me daba miedo hacer algo demasiado radical.

La idea llegó cuando tuve que hacer una lista de las cosas que quería hacer antes de cumplir los treinta. Hacer el amor con dos mujeres, vivir una semana en el campo, viajar en globo, nadar desnudo en el río. Era una simple idea, algo que se supone iba a resultar divertido pero que al final terminó no siéndolo. Escribí que quería asaltar un mini súper.

Primero no escribí eso, al menos no con esas palabras. Más bien escribí que quería usar mi revólver fuera del campo de tiro. Luego escribí que quizá debería usarlo en el monte, tal vez cazar un animal o matar un ave. Pero la sola idea me repugnó. La verdad es que no necesitaba disparar el arma, sólo quería sacarla y mostrársela a alguien, sentirme poderoso amenazándolo con ella. Eso. Escribí que quería amenazar a alguien con el revólver. Pensé que la mejor manera de hacerlo era asaltando a alguien. Pero... ¿a quien?

Una noche, después de llevar a mi novia al cine, pasamos al mini súper a comprar unas cervezas. Esa fue la primera vez que vi a ese hombre, al empleado que inflaba el precio de las cosas. Recuerdo que discutimos cuando le dije que eso estaba mal, que no pensaba pagarle de más. Él se alzó de hombros y me dijo que no le importaba. Que si no me parecía podía ir a cualquier otra tienda. Ya había metido las cervezas en una bolsa, así que se limitó a recogerlas del mostrador, darse la vuelta y seguir leyendo una revista de chismes. Mi novia no hizo más que hacer un gesto e indicarme que le pagara, que no valía la pena. Yo, con el coraje adentro, saqué un billete arrugado y lo arrojé sobre el mostrador. El tipo sonrió levemente y me entregó el cambio junto con la bolsa con las cervezas. Juré que me la iba a pagar.

La idea me vino después de mirar una película. Yo sólo quería cambiar su vida, amenazarlo con mi revólver para que cambiara su conducta. Juro que nunca quise que muriera, pero ya lo dije; algo en el camino salió mal.

Ahorré durante varios meses para comprar mi revólver. Recuerdo que lo vi en una tienda de armas de una ciudad en la frontera. Una hermosa Mágnum con el cañón más grande que hubiera visto en mi vida. Plateada. Culata de madera. Una belleza. Me costó el equivalente a tres meses de salario. Cuando la tuve en mi poder no pude dejar mirarla. La cosa más preciosa. Le compré también una funda de esas que usan los policías para guardarlas a un lado del pecho, a la altura de las costillas. Me pasé una hora frente al espejo mirando cómo lucía con ella. Luego la guardé en una caja de zapatos debajo de la cama y soñé con que yo era un vengador anónimo, igual que Charles Bronson.

Nunca fue mi intención utilizarla, pero, honestamente, me sentí muy bien al hacerlo, al jalar el gatillo y escuchar el estallido de la bala, al escuchar sus huesos quebrándose por mi pequeño amiguito de plomo. Disparé dos veces, y las dos veces di en el blanco. Precisos como el bisturí de un cirujano.

Llegué como a las dos de la mañana al mini súper. El tipo estaba ahí, quedándose dormido tras el mostrador. Ni siquiera me vio al entrar. Yo caminé por los pasillos agarrando latas, leyendo las etiquetas y volviéndolas a colocar en su lugar. La verdad es que no me animaba a hacer lo que había venido a hacer. Las piernas me temblaban. Mi boca estaba seca. Los oídos me zumbaban. Era como si de pronto mi espíritu quisiera escapar de mi cuerpo pero mi cuerpo no quisiera soltarlo. Caminé por los pasillos sintiendo el peso de mi arma en el costado, mirando hacia todos lados, pensando mucho en la secuencia de los actos que iba a realizar. Al mirarlo ahí, con los brazos cruzados, a punto de quedarse completamente dormido, una punzada de odio me atravesó el pecho. Fue en ese momento cuando todo comenzó.

El asaltante llevaba puesta una máscara de cerdo hecha con papel maché. El dibujo de los ojos era irregular, uno más arriba que el otro. El color rosa de la piel era demasiado rosa como para un cerdo de verdad. Las orejas demasiado puntiagudas. Me dio la impresión de que por las tardes, antes de entrar a robar cualquier tienda, tomaba clases de cartonería en una escuela de cuarta. El asaltante entró corriendo y le apuntó con la pistola a Martín, o Miguel, o como quiera que se haya llamado el empleado del mini súper, a quien pude escuchar cómo se le aflojaban las tripas y dejaba caer todo su contenido al suelo. Nunca antes lo había visto tan despierto. El asaltante le pidió todo lo que había en la caja.

No.

Le pidió también lo que había en la caja fuerte.

El empleado temblaba completito, apenas y podía moverse de su lugar sin soltar algún ruido intestinal. El asaltante parecía no tener mucha paciencia, y menos la disposición para fumarse sus olores. Le puso la pistola en la frente y le volvió a pedir todo el dinero de la caja. El empleado le dijo que no sabía la combinación. Lloraba como una nena. Yo miraba todo desde el fondo, muy cerca del refrigerador de los hielos.

El asaltante perdió el control y comenzó a gritar y a golpear con el arma al empleado, quien se cubría la cabeza con los brazos y se tiraba al suelo pidiendo que lo dejara en paz. Yo nunca había visto algo parecido. Una punzada de odio me volvió a atravesar el pecho. Quise hacer algo, y recordé el revolver que colgaba de mi costado. Pero eso no era suficiente. No me atrevía a moverme de mi lugar. Lo siguiente apenas y si puedo recordarlo bien.

Recuerdo que no quise lastimarlo, por eso le disparé primero en la rodilla derecha. El asaltante, al sentir que la rodilla se le partía por la mitad, dejó salir el tiro que le reventó la cabeza al empleado del mini súper. Luego disparé por segunda vez y le di en la rodilla izquierda. Rápido y preciso, como el bisturí de un cirujano. Me comporté como Charles Bronson en esa película. El asaltante cayó al suelo y soltó su arma. Ahora era él quien lloraba como nena. Mientras, detrás del mostrador, todo era una enorme pintura roja que goteaba sobre los empaques de cigarros. Al menos eso es lo que yo recuerdo, pero las cámaras de seguridad grabaron algo diferente.

En el video de seguridad se mira cómo el asaltante golpea al empleado hasta dejarlo casi inconsciente. Se ve que le grita cosas y que intenta levantarlo agarrándolo por los cabellos. El empleado quiere soltarse, pero no puede. Entonces el asaltante le dispara en la cara. Después de eso aparezco yo, con el brazo bien estirado empuñando mi revólver. Gritando. Disparo una, dos, tres veces, hasta vaciar el arma. Le reviento las piernas y lo dejo llorando en el suelo. Yo me acerco y sigo jalando del gatillo, pero mi el revólver ya no tiene nada más qué disparar. Estoy así, casi encima de él, jalando del gatillo durante un buen rato. Luego, al darme cuenta de lo que acaba de suceder, me dejo caer al suelo, cansado, a esperar a que alguien llegue por nosotros. No recuerdo los gritos de dolor del asaltante.

Me dijeron que el empleado había nacido en 1979. Era dos años más joven que yo.

Ahora sé por qué está toda esta gente aquí. Sé por qué aplauden y quieren darme la mano y quieren decirme lo mucho que me aprecian. Sé por qué sonríen. Sé cómo he llegado aquí. El día de hoy, al llegar al final de las escaleras y saludar al hombre del traje gris, cuando termine de caminar por todo este pasillo lleno de luces y de reporteros y de personas que no conozco, estaré recibiendo el premio al valor ciudadano. Y todo me parece tan irreal. Es como llegar a un mundo al que no sé por cual puerta he entrado y que no sé si después de todo me va a gustar.

Publicado por

W.

en

21:17

0

comentarios

![]()

miércoles, 4 de junio de 2008

Domingo de padre e hijo

El día de hoy mi hijo mató a su primer cerdo. Lo hizo como si llevara toda la vida haciéndolo. En ningún momento se hizo para atrás ni le tembló el pulso. Apenas y se despeinó. Con firmeza tomó el chuchillo y lo deslizó de la manera que le había enseñado. Así. De arriba para abajo en un corte vertical, rápido, profundo. Él apenas tiene once años, pero se comportó como todo un hombrecito.

Llegamos al rastro alrededor de las diez. Unas cuadras antes ya percibíamos el olor a estiércol y animales. Alrededor, las calles llenas de sol. Las paredes del rastro todas pintadas de azul. Afuera varios trailers llegaban cargados con cerdos. Nos estacionamos en la acera de enfrente y entramos.

Primero nos colocamos las botas de plástico y luego la bata blanca. También nos pusimos los lentes de seguridad y un casco. Desde ahí ya escuchábamos los chillidos de los animales. Mi hijo dobló su suéter con calma y lo guardó en un casillero. Daba la impresión de estar siguiendo un antiguo ritual personal.

Recorrimos los pasillos y vi en el suelo los pequeños ríos de sangre que cruzaban por todas partes. En esto, mi hijo no se parece a mí; él caminaba mirando al frente.

La primera vez que vine al rastro yo tenía el corazón que me iba a reventar. Quise salir corriendo nomás de ver las hileras de animales colgados de las patas y retorciéndose, a punto de ser sacrificados. Quise correr pero no lo hice porque mi padre era un hombre grande y fuerte al que siempre admiré, y no quería defraudarlo. Quería que se sintiera orgulloso de mí. Sentía que esa era la oportunidad de demostrarle que yo también podía ser un miembro de su grupo.

Tomé el cuchillo e hice un corte que distó mucho de ser perfecto. El animal comenzó a chillar mientras se ahogaba en su propia sangre, mientras se sacudía en el gancho que lo tenía agarrado por las patas, llorando con fuerza. El animal me miraba fijamente con sus ojos inflamados, como si me lo estuviera reprochando. Fue papá quien tuvo que matarlo cortándole el cuello. Lo sujetó por el tronco y le hizo así nomás, de izquierda a derecha, y pronto el animal dejó de llorar. Yo temblaba de pies a cabeza. Eso nunca volvió a suceder. Nunca volví a fallar de esa manera. Después siempre fui perfecto.

Precisamente en eso, en la manera de abordar la situación, mi hijo se parece más a él.

Por la mañana se levantó temprano y se bañó lavándose bien las manos y entre las uñas y los dedos. Se peinó y se puso sus pantalones de domingo. Cualquiera hubiera pensado que iba a una cirugía. Desayunó sus Choco Crispis y algo de fruta, recibió la bendición de su madre y salimos de casa.

El corte fue preciso, desde la panza hasta el cogote en un solo movimiento, suave, como si lo hubiera ensayado un millón de veces. El animal murió de inmediato. Luego mi hijo se limpió la sangre de la cara mientras una lluvia de aplausos lo cubría completito. Los hombres estaban también asombrados.

Salimos casi al medio día, justo a tiempo para llegar a misa. Después de eso lo llevé a comer quesadillas a La Marquesa y lo dejé andar un rato a caballo. Me senté a mirarlo dar vueltas por el campo, como cualquier domingo entre padre e hijo. En su rostro podía mirar la felicidad. Durante toda la tarde casi no hablamos. Era como si las palabras ya no fueran necesarias entre nosotros, como si el uno supiera lo que el otro estaba necesitando.

Al llegar a casa, antes de bajar del auto, me di cuenta que algo en él había cambiado; algo en su mirada. Ya no era el niño de siempre sino alguien distinto, alguien un poco más maduro. Quise detenerlo, tomarlo de la mano y decirle todo lo que estaba sintiendo en ese momento, pero no lo hice. Preferí dejar que se fuera a llamar a su abuelo.

Mirándolo correr, no pude evitar sentirme orgulloso.

Publicado por

W.

en

21:18

2

comentarios

![]()